SOUS-SECTION 2 MÉTHODES AUTORISÉES

SOUS-SECTION 2

Méthodes autorisées

1Quel que soit le système retenu, les entreprises doivent respecter les règles de droit commun qui conditionnent l'exercice de la déduction de la TVA grevant leurs acquisitions.

A. CARACTÈRES COMMUNS À CES MÉTHODES

2Ces méthodes exigent la connaissance exacte du montant global des recettes réalisées, dont elles n'ont d'autre objet que de faciliter la ventilation par taux d'imposition

Elles présentent, par ailleurs, un certain nombre de caractères communs :

I. Elles impliquent une comptabilisation précise et exacte, par taux, du montant des achats de produits commercialisés

3En premier lieu, la comptabilité doit faire apparaître distinctement les achats de produits destinés à être revendus en l'état, ceux qui sont destinés à être revendus après transformation ou complément de fabrication, de manière à faciliter le contrôle du pourcentage de bénéfice brut appliqué Elle doit, au surplus, faire apparaître les produits qui ont été utilisés à un autre usage (consommation personnelle notamment).

En outre, les achats doivent être classés d'après le taux de la TVA applicable lors de la revente. Généralement, ce taux correspond à celui qui figure sur la facture d'achat remise par le fournisseur 1 . Lorsque le commerçant apporte aux produits achetés des transformations entraînant un changement dans le taux d'imposition applicable, les achats correspondants doivent être comptabilisés d'après le taux applicable à la revente et non d'après le taux indiqué sur la facture.

II. Elles ne s'appliquent pas obligatoirement à toutes les livraisons réalisées par l'entreprise intéressée

4Si, grâce à son organisation comptable, une entreprise connaît avec précision les recettes afférentes à la vente d'une ou plusieurs catégories de produits, elle doit, en principe, dans ces secteurs, déterminer les recettes à soumettre à l'impôt sans avoir recours à un système particulier de ventilation.

En outre, dans les cas où une entreprise ne pourrait adopter la méthode de répartition qui repose sur la comptabilisation des achats en prix d'achat (méthode A) en raison d'une trop grande disparité de ses marges, elle aurait la possibilité de lever cet obstacle en procédant à la comptabilisation directe de la fraction de ses recettes provenant de la livraison de produits dont la marge de commercialisation excéderait les limites prévues.

Une telle solution pourrait, d'ailleurs, d'une manière générale, faciliter la recherche de méthodes particulières dans les conditions précisées plus loin au n° 14 .

III. Elles supposent la connaissance des taux de marque appliqués par l'entreprise

5Les taux de marque à retenir sont ceux qui sont pratiqués effectivement par l'entreprise intéressée et non pas, s'ils sont différents. ceux généralement pratiqués dans la branche professionnelle concernée.

IV. Elles exigent en principe, une régularisation annuelle destinée à tenir compte de la variation des stocks, cette variation devant être appréciée, non en fonction de la valeur globale de ces stocks, mais en fonction de la répartition par taux des produits composant le stock

6Cette régularisation doit être effectuée au cours du premier trimestre de chaque année ; ses résultats font l'objet d'une déclaration spéciale qui doit parvenir au Service avant le 25 avril ; le cas échéant, le versement du complément d'imposition que la régularisation fait apparaître doit être effectué dans le même délai.

Toutefois, les entreprises sont dispensées d'opérer une telle régularisation lorsque la structure du stock ne s'est pas sensiblement modifiée entre le début et la fin de l'année. À cet effet, à la fin de chaque année, il convient de dégager, pour chaque catégorie de produits soumis à un même taux d'imposition, le rapport entre la valeur du stock des produits composant cette catégorie et la valeur du stock total. Le pourcentage obtenu est rapproché du pourcentage correspondant dégagé à la fin de l'année précédente. Si, pour aucune catégorie de produits, les variations mises en évidence par ce rapprochement n'excèdent pas dix points, la régularisation n'a pas à être effectuée.

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, et à l'exception de celles qui bénéficient du régime des acomptes provisionnels, l'exercice comptable est substitué à l'année civile dans le fonctionnement des méthodes décrites ci-après. Dans ce cas, les régularisations annuelles n'interviennent qu'au terme de chacun des exercices comptables entièrement écoulés.

La comparaison entre les stocks ne pouvant être significative que si ses deux termes sont déterminés de manière identique, il convient de ventiler les stocks de produits selon les taux applicables au 1er janvier de chaque année (RM n° 9699, M, Liot, sénateur, JO, Sénat n° 43 du 16 octobre 1970, p. 1508).

V. Elles nécessitent une ventilation des recettes d'un mois donné au prorata des achats effectués au cours du même mois (comptabilisés à des valeurs différentes selon les méthodes) regroupés par taux d'imposition à la TVA

7Les entreprises doivent donc, chaque mois, déterminer les coefficients de répartition applicables aux recettes du mois considéré.

Par mesure de simplification, les entreprises sont autorisées à ventiler leurs recettes en leur appliquant des coefficients prenant en considération la totalité des achats de l'année précédente. Bien entendu, le montant des achats est évalué, selon les methodes, au prix d'achat ou au prix de vente, Cette tolérance ne s'étend pas, à l'évidence, aux entreprises qui assureraient au cours de l'année à venir la commercialisation de marchandises différentes de celles dont elles ont assuré la commercialisation l'année précédente.

Cette possibilité est offerte aux entreprises dès la deuxième année d'application de la méthode retenue.

Bien entendu, les entreprises doivent choisir en début d'année la solution qui a leur préférence ; ce choix est valable pour l'année entière et ne peut être modifié au cours de ladite année.

Si le calcul des coeficients de répartition afférents à la totalité des achats de l'année précédente a été effectué postérieurement à la déclaration du chiffre d'affaires des mois de janvier et février, les redevables doivent :

- au moment de la souscription des déclarations des mois de janvier et février, ventiler les recettes en partant des achats effectués au cours des mois de janvier et février ;

- au moment de la souscription de la déclaration afférente au mois de mars, régulariser les recettes déclarées au titre des mois de janvier et février en fonction des pourcentages de répartition afférents à la totalité des achats de l'année précédente.

Il peut être admis que les recettes d'un mois donné soient ventilées au prorata des achats du mois précédent. Bien entendu, les régularisations éventuelles de fin d'année doivent être néanmoins effectuées en retenant les achats de l'année.

B. DESCRIPTION DES MÉTHODES

8Trois méthodes ont été élaborées par l'Administration. Elles exigent toutes une comptabilisation précise et détaillée des achats ; mais, alors que la première (méthode A) prévoit leur comptabilisation au prix d'achat, les deux autres exigent, au contraire, une comptabilisation en valeur de vente. Cette valeur de vente est obtenue en appliquant au prix d'achat, soit la marge commerciale moyenne pondérée par catégorie de produits (méthode B), soit la marge commerciale afférente à chaque produit (méthode C).

I. Méthode A Comptabilisation des achats en prix d'achat

9Dans cette méthode, les achats de produits destinés à la revente sont comptabilisés au prix d'achat et par taux d'imposition. La répartition des recettes globales encaissées au cours d'un mois donné est effectuée dans la proportion, soit des achats réalisés au cours du même mois, soit de la totalité des achats de l'année précédente. Bien entendu, les entreprises peuvent dégager des coeficients de répartition au préalable.

Étant donné que les recettes globales enregistrées par l'entreprise représentent des prix de vente taxe comprise, la rigueur du calcul implique que le montant des achats retenus pour servir de base à la ventilation soit également majoré de la TVA correspondante. Une telle méthode revient, en fait, à appliquer à tous les achats la marge globale moyenne de l'entreprise. Elle ne peut, dés lors, être admise que si les marges moyennes de commercialisation de chaque catégorie de produits vendus sont, sinon absolument identiques. du moins très voisines.

À titre de règle pratique, il est admis, néanmoins, que cette méthode soit utilisée lorsque les marges moyennes de commercialisation afférentes à chaque catégorie de produits soumis au même taux d'imposition se situent dans une fourchette maximale de dix points.

Mais, pour éviter que cette méthode ne provoque finalement des réductions d'impôt injustifiées et, par voie de conséquence, des distorsions entre les entreprises, celles qui auront recours à cette méthode doivent au cours du premier trimestre de chaque année, régulariser leurs écritures en ventilant leurs recettes de l'année écoulée en tenant compte des marges de commercialisation effectivement pratiquées au cours de ladite année. Cette régularisation revient, en fait, à appliquer rétroactivement la méthode B analysée ci-après. Elle se traduit, soit par un complément d'impôt à verser, soit éventuellement par un crédit à imputer.

Cette régularisation est indépendante de celle qui est effectuée également au cours du premier trimestre de l'année suivante pour tenir compte de la variation des stocks, lorsque cette variation excède dix points.

À cet effet, pour chaque catégorie de produits soumis à un même taux de TVA, les achats de l'année sont majorés du stock d'entrée et diminués du stock de sortie.

Les recettes globales enregistrées au cours de l'année considérée sont ventilées en fonction du volume des achats, taxe comprise, ainsi dégagé. Le rapprochement des résultats ainsi obtenus et du total des ventilations opérées à la fin de chaque mois permet de dégager les régularisations à opérer par l'entreprise.

II. Méthode B Comptabilisation des achats en valeur de vente (par application d'une marge moyenne pondérée aux achats de produits classés en deux ou plusieurs catégories)

10Cette méthode conduit à examiner distinctement la situation de l'entreprise respectivement au cours de la première année d'application et au cours des années suivantes.

Il convient également d'examiner, pour chaque année, d'une part, les opérations à réaliser mensuellement, d'autre part, la régularisation à opérer en fin d'année.

1. Au cours de la première année.

11Les achats des produits destinés à la revente sont répertoriés par taux d'imposition comme dans le système précédent ; mais ils sont comptabilisés en valeur de vente théorique, taxe comprise.

À cet effet, le prix d'achat de chaque catégorie de produits soumis à un même taux est majoré de la marge commerciale moyenne pondérée afférente aux produits correspondants 2 . Il est même admis que la marge commerciale moyenne pondérée appliquée soit la même pour deux catégories de produits, la première regroupant les produits soumis au taux réduit, intermédiaire ou normal, la seconde les produits soumis au taux majoré.

Les marges commerciales moyennes pondérées retenues doivent correspondre aux marges effectivement appliquées par l'entreprise.

Ces marges sont calculées sous la responsabilité du commerçant intéressé. Valables pour une année civile entière (ou pour un exercice comptable), elles doivent correspondre aux prévisions de ventes de ladite année. Les résultats comptables de l'année précédente ne sauraient donc avoir qu'une simple valeur indicative.

L'addition des prix de vente ainsi calculés permet d'obtenir :

- d'une part, et dans chaque taux (ou chaque catégorie), le chiffre d'affaires théorique correspondant aux achats du mois considéré ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires global théorique correspondant auxdits achats.

Ces deux éléments permettent de déterminer le pourcentage, par rapport à la recette globale théorique, des recettes théoriques afférentes à chaque catégorie de produits ; chacun des pourcentages ainsi obtenus est appliqué à la recette réelle (TVA comprise) du mois considéré.

Sous les réserves indiquées au 3 E 2122, n° 6, une régularisation de la ventilation des recettes de l'année doit être effectuée au terme de l'année. Elle ne concerne pas la détermination du montant de la recette réelle -laquelle doit, à tout moment, être exactement connue- mais la répartition de cette recette réelle par taux de taxe applicable aux produits vendus.

Cette régularisation doit se faire en tenant compte des seuls produits effectivement vendus au cours de l'année.

À cet effet, pour chaque taux (ou pour chaque catégorie) les achats de l'année sont majorés du stock d'entrée et diminués du stock de sortie, achats et stocks étant chiffrés en valeur de vente comme indiqué ci-dessus.

On obtient ainsi, pour l'année, le montant global des ventes théoriques ventilé par taux, dont on dégage les pourcentages de vente par catégorie de taux.

Ces pourcentages appliqués à la recette réelle globale permettent de déterminer la recette réelle imposable à chaque taux. La comparaison avec les déclarations déjà souscrites donne les bases de la régularisation à effectuer, régularisation qui se traduit :

- soit par un versement complémentaire ;

- soit par un crédit à reporter.

2. Au cours des années suivantes.

12Au cours de chacune des années suivantes, deux situations doivent être envisagées :

Si l'entreprise ne modifie pas ses marges de commercialisation, elle a le choix entre deux solutions :

- soit continuer à déterminer les recettes taxables comme pour la première année ;

- soit ventiler directement ces recettes par application à la recette réelle des pourcentages de répartition déterminés d'après la totalisation des achats de l'année précédente.

Si l'entreprise modifie ses marges de commercialisation, la répartition des recettes doit obligatoirement être opérée dans les conditions prévues pour la première année.

1 L'article 242 de l'annexe II fait obligation aux assujettis à la TVA de mentionner sur leurs factures ou documents en tenant lieu, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, le taux de TVA légalement applicable (cf. ci-après 3 E 2221, n°s 23 et suiv. ).

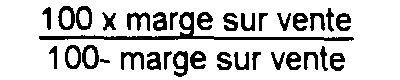

2 Pour calculer la marge sur achat en partant de la marge sur vente, on applique la formule suivante :