B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990

3311 - CONDITIONS TECHNIQUES

Comme indiqué précédemment, le recours aux procédés photogrammétriques nécessite que soient réalisées deux conditions techniques tenant respectivement à la nature des plans cadastraux et à celle des prises de vues.

a) Nature des plans cadastraux

Si la mise en place des changements de nature de culture se prête parfaitement à l'emploi de procédures photogrammétriques simplifiées, (cf. ibid § 34) la représentation des bâtiments, qui sont des éléments fixes et précis de la trame parcellaire, est plus exigeante.

La conservation cadastrale par photogrammétrie ne peut, en effet, sauf cas très particulier, être effectuée que sur des plans réguliers.

Quant à la restitution, elle peut s'effectuer indifféremment :

- directement sur le plan minute de conservation s'il est prévu sa réédition ultérieure ;

- sur une reproduction du plan minute de conservation réalisée sur support plastique ;

- sur un support calque intermédiaire superposé, pendant l'opération, au plan minute de conservation ; dans ce cas. le dessinateur intègre au mieux sur le plan minute, par graticulation à la fin de la restitution, les éléments nouveaux portés sur la stéréominute.

Bien entendu, la restitution ne saurait se limiter à la constatation des seuls bâtiments nouveaux. Elle est mise à profit pour lever tous les changements existants dans les couples traités : démolitions, additions de construction, modifications de subdivisions fiscales, du réseau de communication, les plans d'eau, lacs, étangs, etc.

b) Nature des prises de vues

La conservation par photogrammétrie implique une restitution spécifique réalisée à partir de prises de vues existantes ou à exécuter spécialement, répondant aux caractéristiques suivantes :

1) Les prises de vues existantes doivent être récentes et effectuées à une époque où la végétation ne présente pas de gêne pour la restitution.

Elles doivent de plus répondre aux nécessités d'une exploitation stéréophotogrammétrique, c'est-à-dire :

- présenter des recouvrements longitudinaux de 60 à 80 % et latéraux d'au moins 20 % ;

- être réalisées au moyen d'une focale appropriée, 152 mm ou 210 mm, et sur une émulsion adéquate (panchromatique, à la limite couleur) ; sont à proscrire les émulsions infrarouges et fausses couleurs.

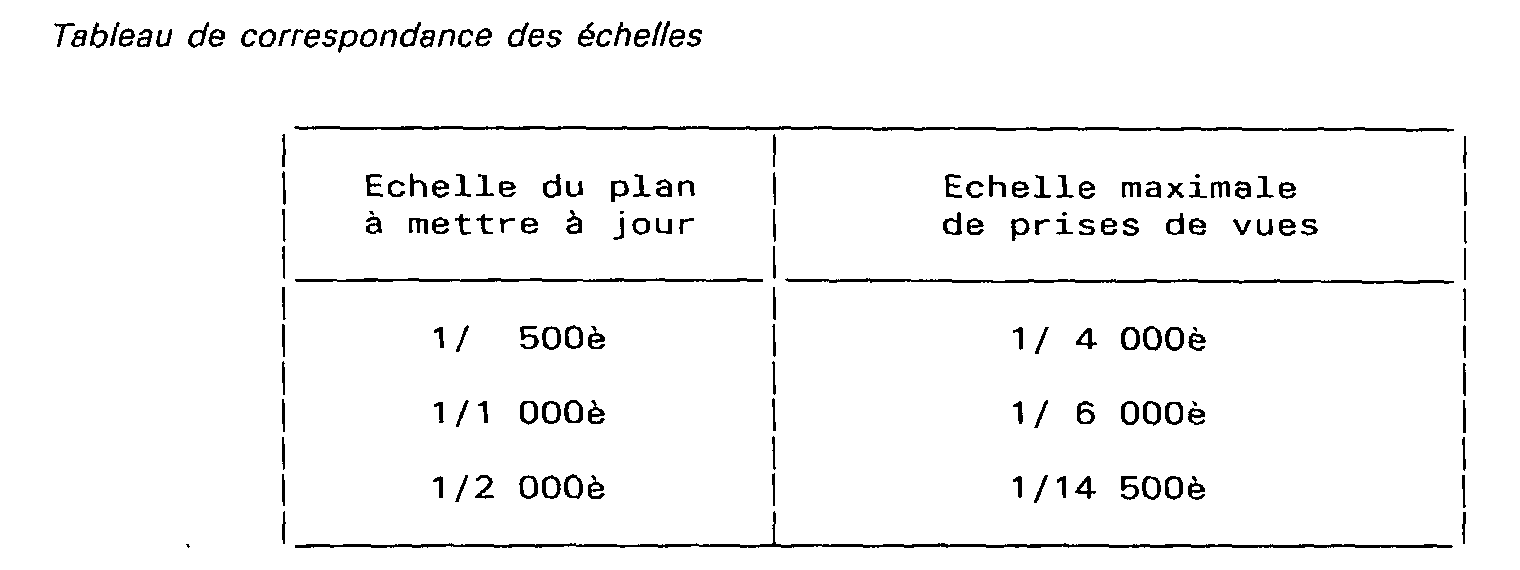

2) Le rapport entre l'échelle de prise de vues et l'échelle du plan à mettre à jour ne doit pas dépasser le coefficient 6, exceptionnellement 8, pour les prises de vues existantes.

3) Le Service doit pouvoir disposer de négatifs originaux ou à la rigueur, de contre-types positifs tirés à partir des négatifs originaux.

La réalisation et l'usage de contre-types réalisés à partir de contacts-papier sont à proscrire.

Dans le cas de prise de vues spéciales, l'établissement des plans de vol incombe bien entendu au service, mais ils n'ont pas à présenter la même précision que pour le remaniement. Il suffit d'indiquer d'une manière simplifiée sur une carte à l'échelle de 1/20 000è ou 1/25 000è :

- les axes de vol, avec sur chacune, la position du premier et du dernier nadir ;

- l'échelle approximative de prise de vues ;

- la focale, les recouvrements latéraux et longitudinaux ;

- la nature de l'émulsion.

Les surfaces photographiées doivent correspondre à des zones où l'exploitation photogrammétrique se justifie.

Rien ne s'oppose à ce que la commande de prise de vues se rapporte à plusieurs petites zones éparses -mais pas trop lointaines- dès lors que ces zones peuvent être photographiées lors d'une même mission (l'autonomie d'un avion est de l'ordre de 3 h). Cette manière de procéder reste en effet sans influence sur le coût de la prise de vues dès lors que la surface totale couverte atteint un certain seuil (500 ha minimum).

N.B . : Il va de soi que la recherche de prises de vues existantes (notamment par le biais des comités départementaux d'information et de liaison et du répertoire départemental des levés à grande échelle) doit constituer un axe prioritaire de la démarche des services.

En aucun cas, l'opération ne doit concerner des communes justiciables à court terme d'un remaniement.

A cet égard, des prises de vues spéciales ne peuvent être accordées que sur autorisation du Service central et pour des situations dûment justifiées (cf. ibid principe général).

Le Service doit être attentif aux besoins en prises de vues exprimés, au sein du C.D.I.L. et pour leur propre usage, par les partenaires des autres services publics. Le cas échéant, si l'opération est parfaitement justifiée, il peut être envisagé de la mener à frais partagés. Mais aucun engagement ne doit être pris sans l'accord du Service central.

3312 - CONDITION DE DISPONIBILITE DES ATELIERS

Les ateliers de photogrammétrie se consacrent, en priorité absolue, aux travaux de restitution pour les besoins de remaniement du Cadastre.

Les autres travaux topographiques tels la conservation par photogrammétrie ne peuvent s'inscrire dans leur plan de charge que lorsque des disponibilités de moyens apparaissent.

332 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX

3320 - EVALUATION DES BESOINS

Dans les zones potentiellement actives, il appartient au service de comptabiliser les changements par feuilles de plan, de s'exercer à prévoir les tendances de l'évolution, et de pratiquer une prospection fine du type de celle réalisée en matière de remaniement.

3321 - APPROBATION DU SERVICE CENTRAL

L'autorisation et le calendrier d'exécution des travaux de maintenance du plan par photogrammétrie sont, dans tous les cas, fixés par le Bureau III A 1.

A cet effet, les Directions intéressées décrivent dans une note succincte leurs besoins en indiquant notamment la nature des travaux, les données quantitatives, les périodes d'exécution souhaitées.

Ces demandes sont généralement à exprimer dans le cadre de la programmation annuelle des travaux d'équipement du Cadastre et transmises en même temps que les propositions d'ouverture des chantiers de remaniement par photogrammétrie.

La suite réservée à ces propositions, ainsi que les modalités précises de la conduite des travaux, sont fournies par le Bureau III A 1.

N.B . : Il est précisé que la mise en oeuvre des procédés photogrammétriques pour la maintenance du plan implique toujours, suite aux travaux effectués par l'atelier, une participation active des personnels de la Direction des Services fiscaux pour les travaux du post-complétement.

•

34 - MISE A JOUR DES NATURES DE CULTURE A L'AIDE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES.

341 - INTERET DE LA TECHNIQUE

La mise à jour des natures de culture affectant les parcelles fait partie intégrante de la conservation cadastrale.

Cette action est indispensable pour une meilleure assiette des taxes foncières, des bénéfices agricoles et des cotisations sociales agricoles.

Il n'est toutefois pas toujours possible en recourant aux seuls moyens traditionnels -déclarations des contribuables, indications de la Commission communale- d'appréhender chaque année, dans toutes les communes, les changements intervenus en non bâti, sauf à parcourir l'intégralité du territoire.

Le recours aux techniques de la photo-interprétation constitue une des méthodes permettant d'accomplir cette mission.

Le principe consiste à fournir à chaque géomètre des clichés aériens récents présentant les caractéristiques voulues pour qu'il puisse y relever tous les changements et effectuer les mesurages permettant de les reporter sur les plans.

Accessoirement, le procédé permet de détecter des changements « bâtis » tels que les constructions « sauvages », les piscines, etc.

Les modalités de mise en oeuvre de cette méthode sont largement explicitées, à l'appui d'exemples concrets dans la plaquette d'information sur la photo-interprétation (édition juillet 1985) mise à la disposition des services.

342 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PHOTO-INTERPRETATION

La photo-interprétation est une technique d'observation de clichés aériens permettant de déterminer la nature d'un objet en intégrant, à l'observation visuelle de cet objet, le contexte dans lequel il se situe (lieu, latitude, altitude, méthodes culturales, époque de prises de vues, etc). Cette technique fait appel à un mode de raisonnement adapté : la logique déductive. Un objet est identifié par mémorisation visuelle des aspects photographiques d'objets analogues.

Il va de soi qu'une bonne interprétation photographique nécessite une connaissance approfondie de la région étudiée, sur les plans géographiques et climatiques tout d'abord, en ce qui concerne les méthodes culturales locales ensuite.

De façon générale, les photographies aériennes, prises à axe vertical traduisent les objets de manière très différente de celle dont l'observateur au sol les perçoit. Celui-ci doit donc acquérir de nouvelles habitudes d'observations.

Les critères permettant d'identifier un objet peuvent être classés en 2 catégories :

- les critères directs utilisant les caractères propres à l'objet lui-même (dimensions, forme, teinte, etc.) ;

- les critères indirects faisant appel à l'environnement de l'objet ou aux moyens mis en oeuvre pour la réalisation de la prise de vues, en particulier, les différents types d'émulsions.

L'importance relative de ces critères est très variable suivant la nature de l'objet et l'échelle des photographies utilisées, l'observateur utilisant en général simultanément plusieurs d'entre eux.

Parmi tous les critères de reconnaissance, ceux liés à l'environnement sont d'autant plus efficaces que l'observateur est mieux averti. Le mécanisme utilisé consiste à rattacher l'objet à deux catégories d'ensembles :

- un ensemble topographique ou site, caractérisé par des facteurs ponctuels (ex. : sommet), linéaires (ex. : rivière) ou de surface (ex. : pente, exposition d'un versant).

exemple : certains types de culture ne pousseront qu'à des endroits bien déterminés, peupliers dans les vallées humides, asperges dans les sols sableux, etc.

- un ensemble de relations ou fonctions entre l'objet et son environnement. Ainsi, un même bâtiment cubique, pourra-t-il suivant le cas, être identifié comme habitation, station de pompage ou transformateur.

343 - L'USAGE DE LA PHOTO-INTERPRETATION DANS LE CADRE DES TRAVAUX CADASTRAUX

La constatation des changements de natures de culture constitue une tâche importante des travaux de conservation du plan et des fichiers cadastraux.

Etant donné l'ampleur et la fréquence de ces changements, il s'est avéré nécessaire de faire appel à la photographie aérienne permettant d'explorer des zones territoriales beaucoup plus importantes que celles examinées, dans le même temps, par parcours terrestre.

Le bon usage des techniques de photo-interprétation reste toutefois conditionné aux natures de cultures susceptibles d'être constatées ainsi qu'aux caractéristiques des prises de vues utilisées.

1°) Les natures de cultures intéressant le Cadastre

Les natures de cultures intéressant le Cadastre et décelables sur les photographies sont présentées, dans un souci de simplicité, selon la nomenclature de groupes et sous-groupes habituellement utilisée par les services. Il faut toutefois noter que cette classification ne permet pas de recenser de façon exhaustive et parfaite l'ensemble des éléments identifiables sur les clichés.

Dans certains cas litigieux, il s'avère nécessaire de choisir arbitrairement la classification d'une parcelle, alors même qu'elle peut se révéler erronnée par la suite.

Les remarques suivantes mentionnent les caractéristiques générales des natures de cultures les plus couramment rencontrées.

- Les terres de culture ou d'élevage

Parmi les différentes cultures qui peuvent être identifiées en vision stéréoscopique, on peut noter :

- le mais, bien visible avant la récolte en septembre-octobre, qui se distingue par son aspect en relief et ses sillons serrés ;

- les pépinières, à classer éventuellement dans le groupe des jardins, qui se présentent comme un damier avec des lignes discontinues aux emplacements des plants arrachés ;

- les aspergeraies dont la végétation apparaît floue sur un fond clair correspondant aux terrains sablonneux propices à cette culture ;

- la lavande en plantation propre qui, comme les asperges, est difficile à discerner des vignes. Toutefois les vieux plants sont plus flous et leurs rangées plus irrégulières.

En ce qui concerne les terres d'élevage, plus communément appelées « prés », elles se présentent de manière différente suivant la période de prise de vues : en automne, elles s'identifient par l'absence de structure en lignes, l'aspect granité dû aux touffes de refus, et par les bandes de terre piétinée qui longent les clôtures ; meules et andains caractérisent les prés récemment fauchés, toutefois, après l'enlèvement des foins, un pré fauché peut être confondu avec une terre.

Par ailleurs, il convient de signaler que la photographie aérienne ne permet pas de distinguer les prés artificiels et les herbages naturels.

- Les vergers

Les vergers de plein vent sont bien plus faciles à identifier que les vergers en espalier.

S'il est pratiquement impossible, à partir des photographies aériennes, de déceler la nature des arbres, quelques critères, comme l'exposition des parcelles et l'écartement des rangées, caractérisent certains types de vergers tels que les oliviers, les chênes truffiers, etc.

- Les vignes

Dans un même vignoble, suivant le mode cultural, les vignes atteignent des hauteurs variables (1 à 2 m), les intervalles entre rangées sont plus ou moins importants (1 à 4 m). Le périmètre des parcelles de vigne est souvent constitué par une bande de terrain nu permettant la manoeuvre des machines.

Les vignes sont souvent difficiles à différencier des asperges, des lavandes et parfois des jeunes vergers en espalier. Toutefois, outre la hauteur de la végétation, un critère est susceptible de faciliter la distinction entre ces natures de cultures, c'est l'intervalle entre les rangées.

Pour estimer cette distance, on dénombre, avec une loupe compte-fils, les rangées comprises dans une longueur de n millimètres. On en déduit J'intervalle entre deux rangées consécutives à l'échelle de la prise de vues, puis la distance correspondante sur le terrain.

- Les bois

La vision stéréoscopique permet de distinguer :

- les semis naturels et les différents aspects des plantations jeunes (fourrés, gaulis et perchis) caractérisés par leur hauteur de végétation, parfois irrégulière dans une même parcelle ;

- le taillis qui présente une texture régulière et homogène à ne pas confondre avec certains gaulis et perchis ;

- le taillis sous futaie dans lequel des arbres isolés se détachent au-dessus du tapis végétal que forme le taillis ;

- les futaies feuillues dont l'aspect moutonné permet de distinguer le contour de chaque arbre, la densité des arbres étant inversement proportionnelle à l'âge de la futaie ;

- les résineux qui, à l'exception des mélèzes, apparaissent sous une teinte plus sombre, notamment en infra-rouge noir et blanc, et présentent souvent une structure en lignes et parfois une texture hérissée (sapins, épicéas).

A l'exception des peupliers, dans le type de prises de vues envisagées pour la recherche des natures de cultures par le Cadastre, il est impossible de différencier les essences entre elles.

2°) Les prises de vues à utiliser

a) Echelle

L'échelle de la prise de vues conditionne la dimension de l'image des objets, donc la possibilité d'identifier les critères de structure.

En ce qui concerne la recherche des natures de culture par le Cadastre, l'échelle de 1/14.500è, ou celle de 1/17.000è, est généralement bien adaptée.

Toutefois les clichés existant à des échelles plus petites, 1/20.000è par exemple, peuvent être utilisés dans les zones boisées. Il semble difficile d'exploiter des clichés à des échelles encore plus petites.