SOUS-SECTION 1 RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE RÉDUITE AUX ACQUÊTS

SOUS-SECTION 1

Régime de la communauté légale réduite aux acquêts

I. DOMAINE D'APPLICATION

1Sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts :

- les époux, mariés depuis le 1 er février 1966, qui n'ont pas fait de contrat de mariage ou ont déclaré qu'ils se mariaient sous ce régime (Code civ, art. 1400) ;

- les époux, mariés entre la publication de la loi du 13 juillet 1965 et son entrée en vigueur (1 er février 1966), qui ont, dans leur contrat de mariage, convenu qu'ils se soumettaient au nouveau régime légal (art. 19 de la loi) ;

- les époux mariés avant le 1 er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage, qui se sont soumis au nouveau régime par déclaration conjointe devant notaire ( supra n° 8 et art. 16 de la loi) ;

- les époux qui, antérieurement au 1 er février 1966, avaient adopté le régime sans communauté ou le régime dotal, et ont déclaré, se placer sous le nouveau régime légal par déclaration conjointe devant notaire (supra n° 8 et art. 11 de la loi) ;

- les époux qui, mariés avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ont usé de la faculté que leur offre l'article 1397 du Code civil de substituer à leur régime matrimonial initial, après deux années d'application de celui-ci, le nouveau régime légal (cf. supra n° 6 ).

II. ACTIF COMMUN ET ACTIFS PROPRES

A. Répartition des biens des époux entre les masses des propres et la masse commune

2Le régime de la communauté se caractérise par la coexistence de trois masses entre lesquelles se répartissent les biens des époux, savoir :

- la masse des biens propres du mari ;

- la masse des biens propres de la femme ;

- la masse des biens communs qui comprend les biens communs ordinaires et les biens réservés ( supra C 211 n° 21 ).

A la dissolution de la communauté, les biens constituant la masse des biens communs sont partagés, par part égale, entre les époux.

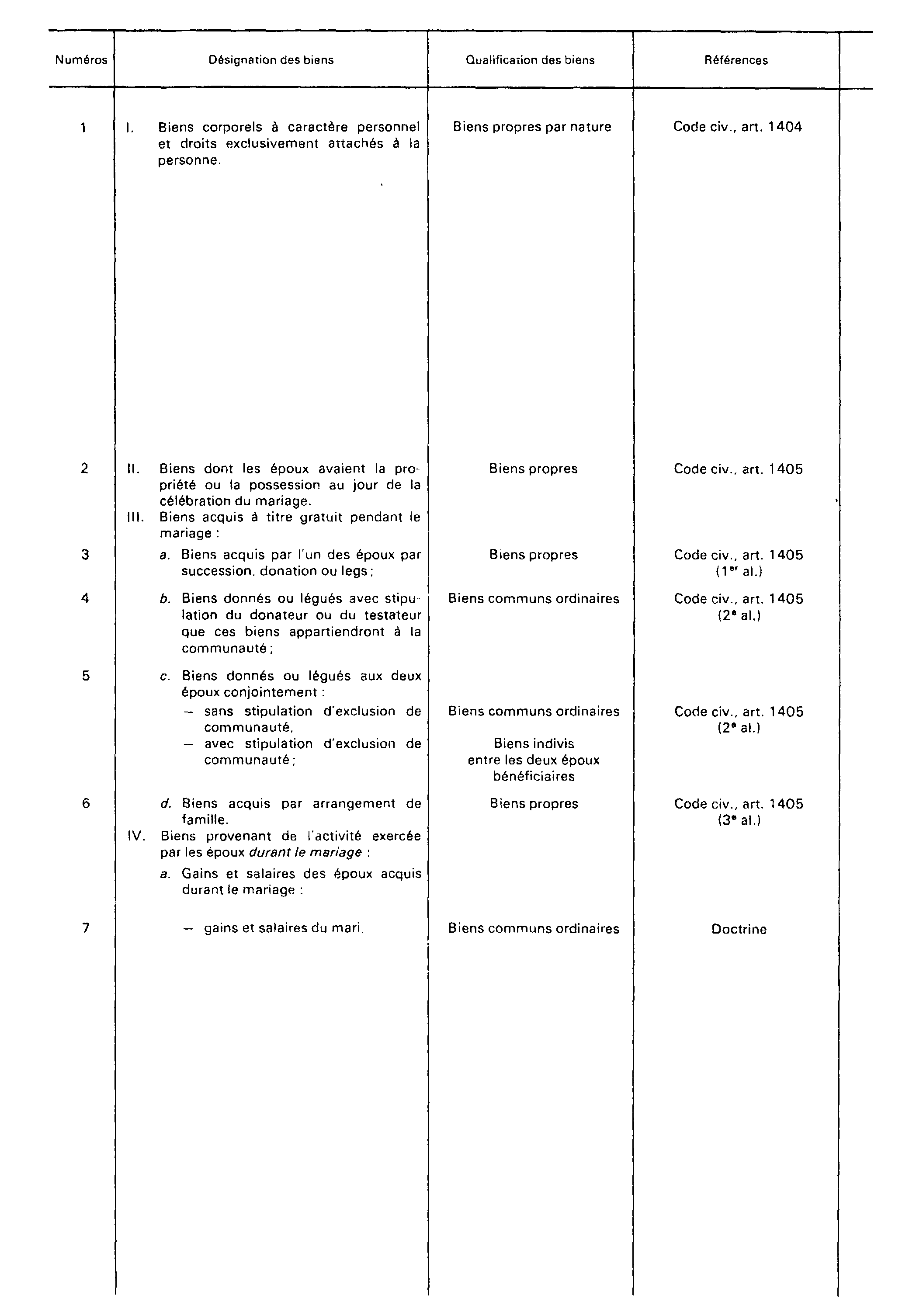

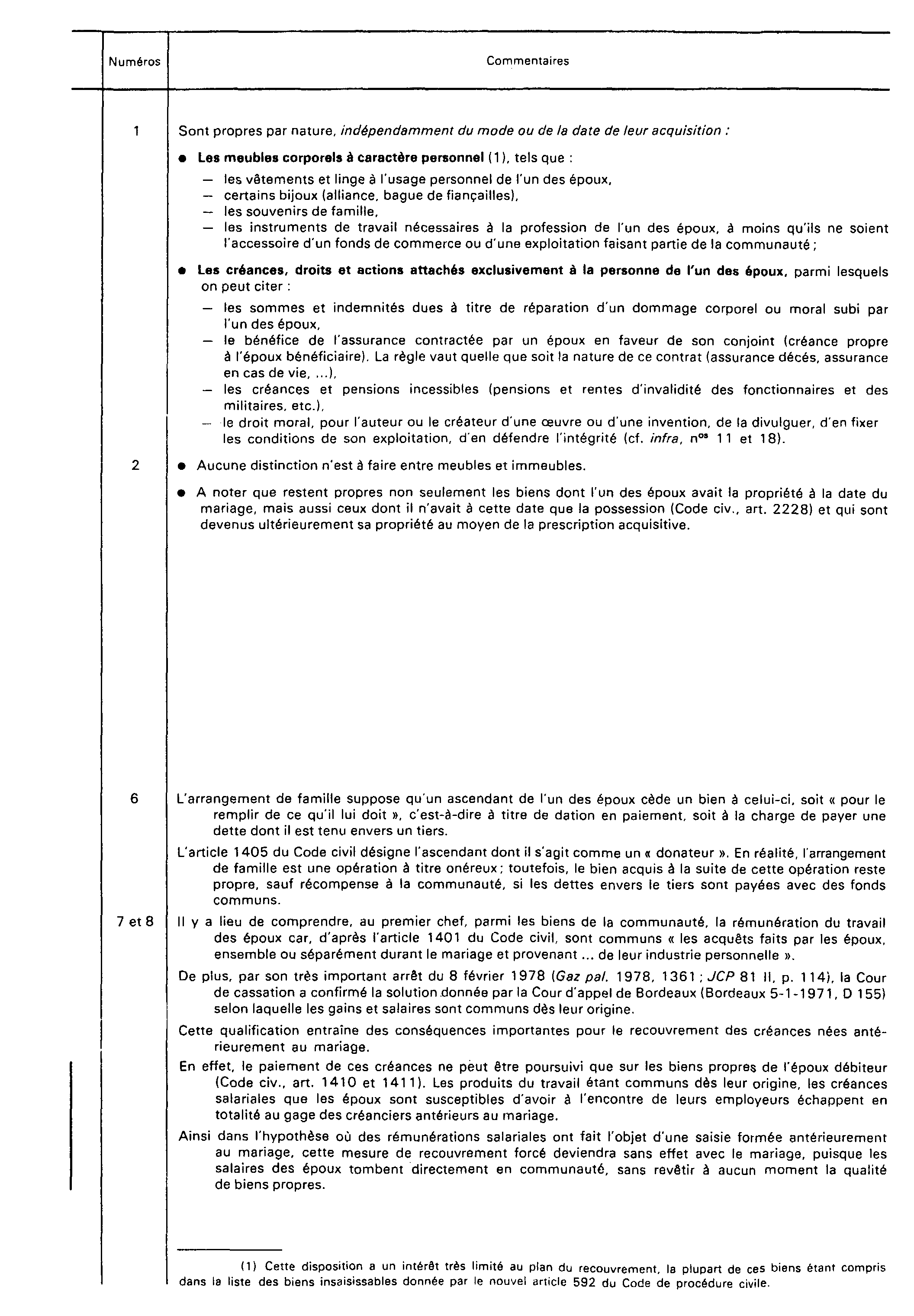

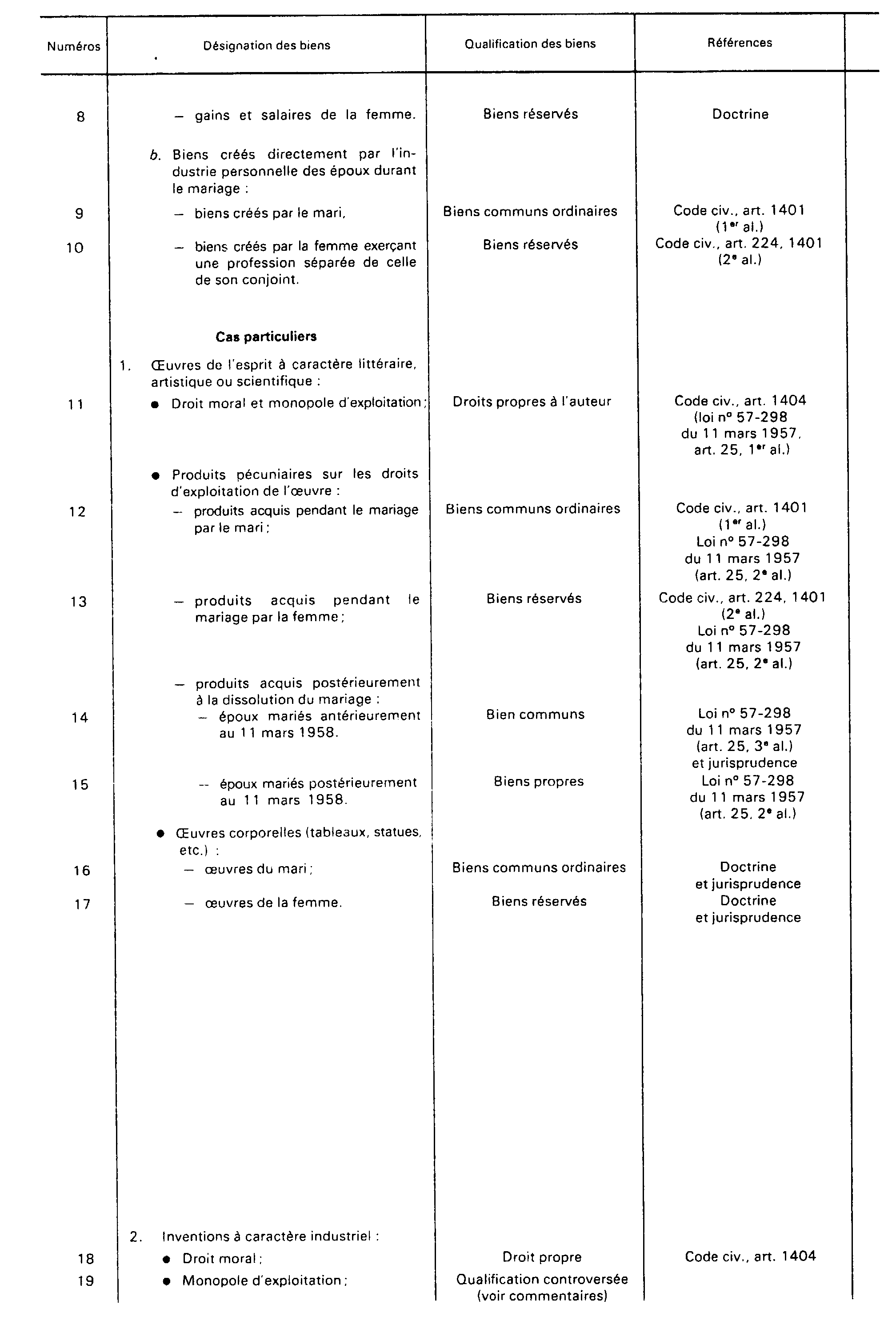

3Les biens des époux sont qualifiés propres ou communs selon des critères qui tiennent compte, soit de leur date ou de leur mode d'acquisition, soit de leur nature.

En règle générale, dans le régime de communauté réduite aux acquêts, les biens (mobiliers ou immobiliers) dont les époux étaient propriétaires antérieurement à leur mariage ou qu'ils ont acquis depuis sa célébration à titre gratuit ou qui leur sont strictement personnels en raison de leur nature sont des propres ; les autres biens sont des communs ordinaires ou des biens réservés s'il s'agit de biens que la femme a acquis durant la communauté par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari. Mais ces critères doivent être explicités et il convient, en outre, de tenir compte de nombreuses exceptions.

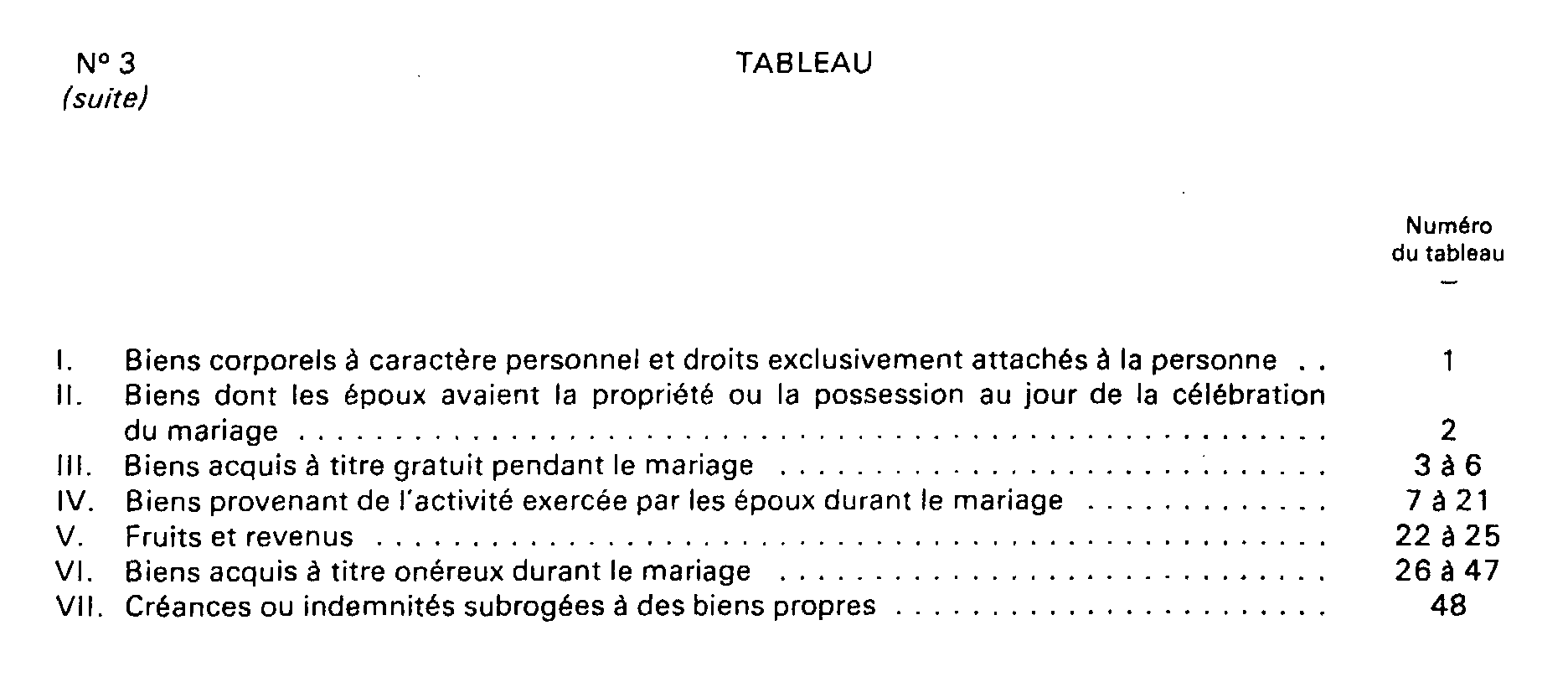

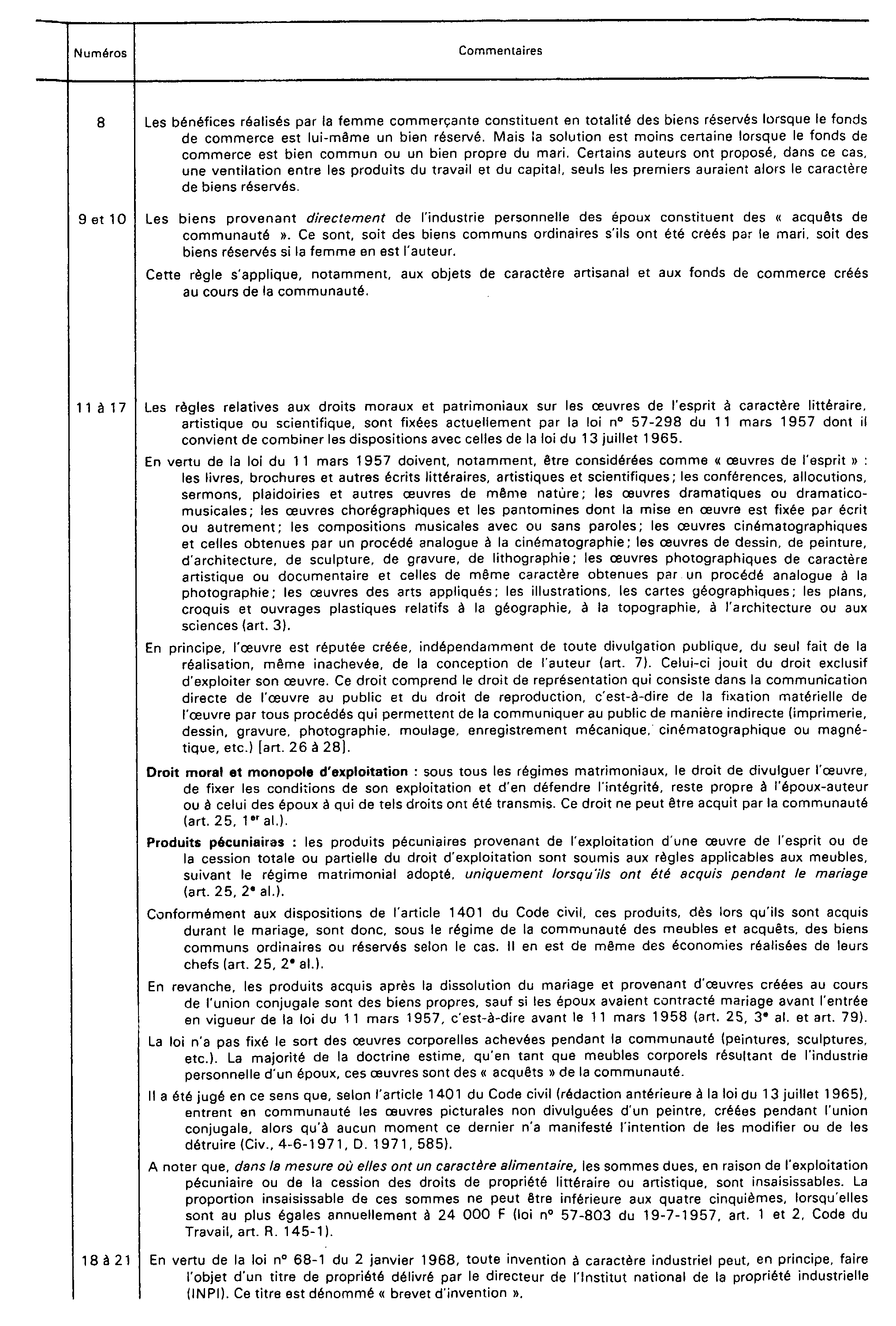

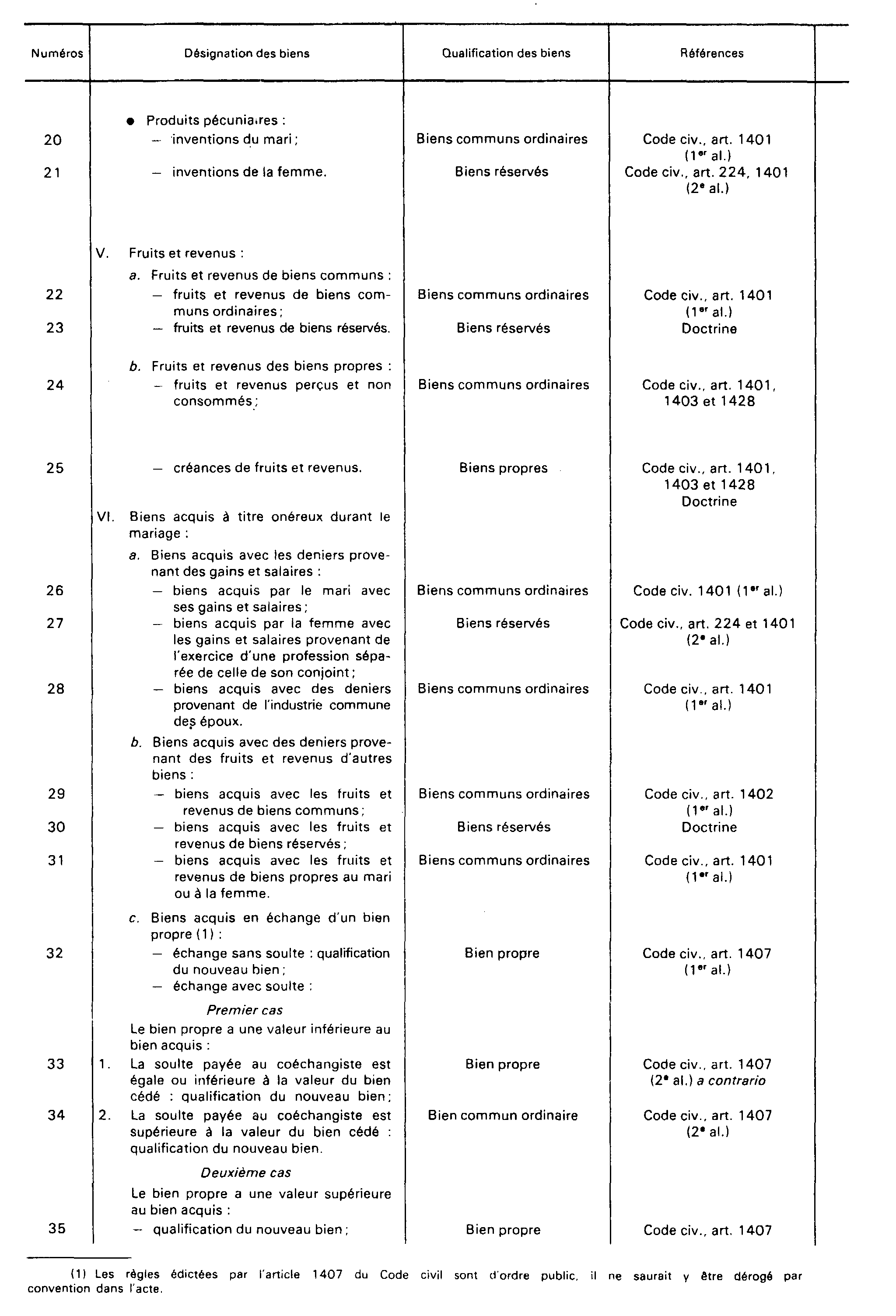

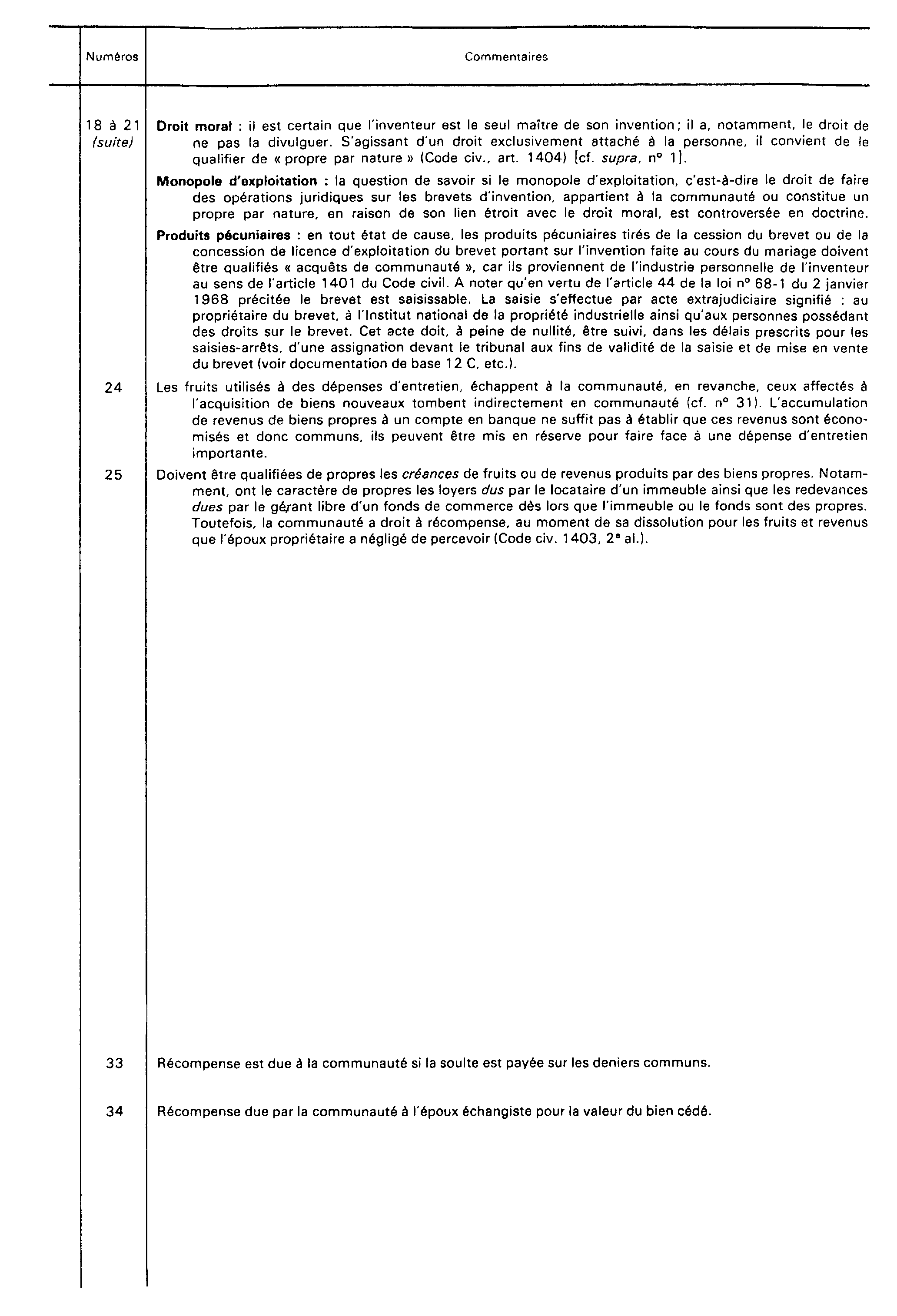

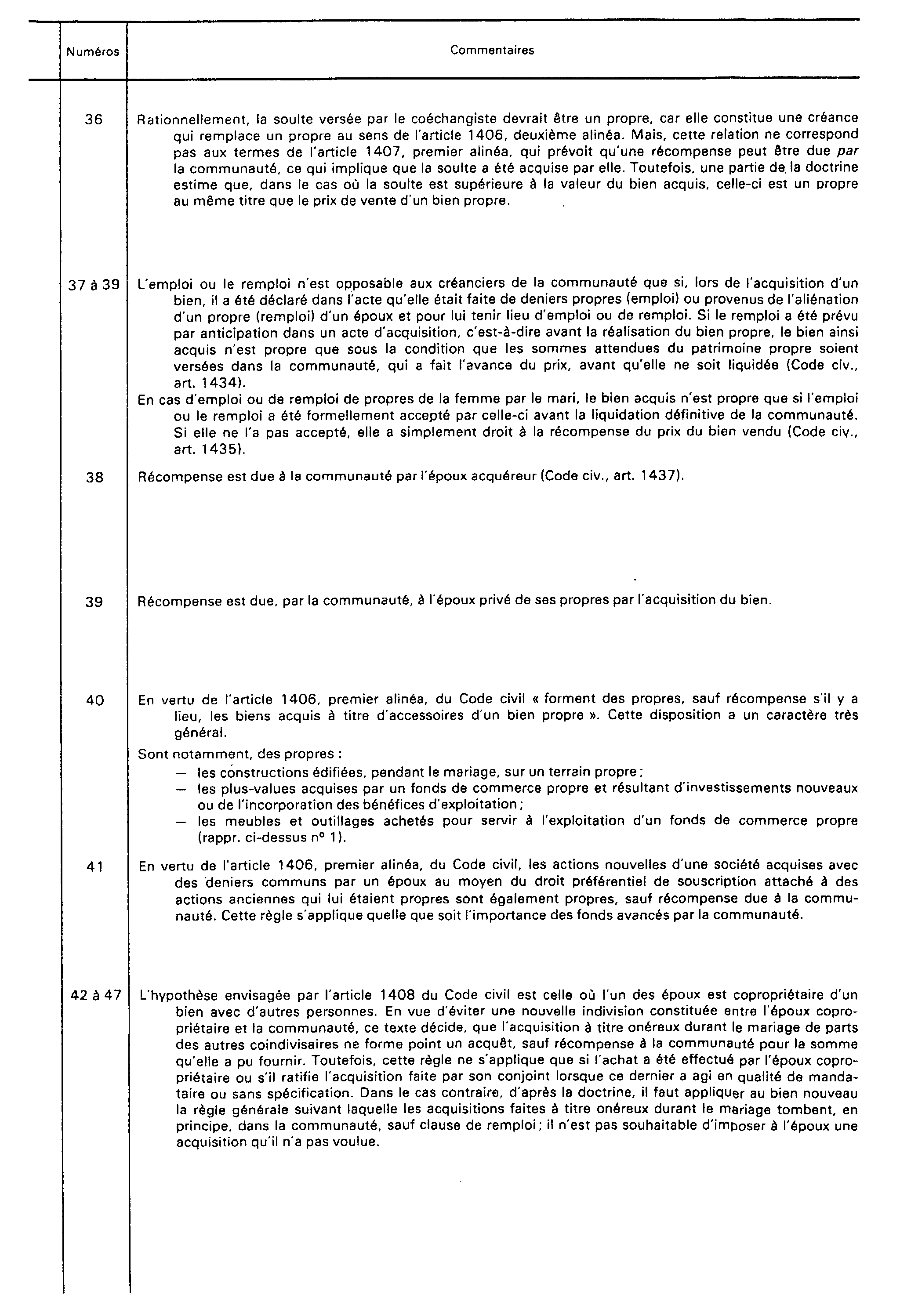

Les divers cas susceptibles de se présenter ont été récapitulés dans le tableau ci-après.

RÉPARTITION DES BIENS DES ÉPOUX ENTRE LES MASSES DES PROPRES ET LA MASSE COMMUNE

B. Présomption de Communauté et preuve contraire

1. Présomption de Communauté.

4En vertu de l'article 1402, premier alinéa, du Code civil « tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». Ce texte signifie que les biens dont l'origine n'est pas établie sont présumés faire partie de la masse des biens communs ordinaires.

Cette présomption joue aussi bien dans les rapports entre époux que dans leurs relations avec les tiers.

5Il s'ensuit, notamment, que, lorsqu'une créance oblige les biens communs ordinaires (voir infra C 2111, n° 32 , tableau), le créancier qui en est titulaire peut, en principe, faire procéder à la saisie de n'importe lequel des biens possédés par les époux. C'est à celui des époux qui veut soustraire un bien à l'action du créancier saisissant à prouver l'origine de ce bien sauf si celui-ci porte en lui-même preuve ou marque de son origine (cf. infra n° 38 ).

6Si, au contraire, la créance n'oblige que les biens propres de l'époux débiteur (voir infra C 2111 n° 32 , tableau) le créancier poursuivant auquel la présomption de communauté est opposée doit établir le caractère de « propres » des biens qu'il se propose de faire saisir. Il en est dispensé et peut poursuivre les biens de la communauté pour le recouvrement de dettes antérieures au mariage ou consécutives à une succession ou libéralité lorsque le mobilier qui appartient en propre au débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402, deuxième alinéa (Code civ., art. 1411 et infra C 2111, n° 32 , tableaux 2 et 4).

2. Preuve contraire.

7L'article 1402, deuxième alinéa, du Code civil indique les règles qu'il convient de suivre pour établir le caractère propre d'un bien. Le caractère de bien réservé doit être prouvé suivant les mêmes règles (cf. Cass. civ., 6 juillet 1976, D 1976. 34 e cahier, Informations rapides p. 270).

a. Biens qui portent en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine.

8Dans ce cas, toute preuve complémentaire est inutile.

Parmi les biens qui ont le caractère de « propres » sans qu'il soit nécessaire d'apporter des justifications on peut citer : les meubles de famille qui portent le cachet des ancêtres, les objets sur lesquels sont apposées des dédicaces attestant qu'il s'agit d'un don fait en faveur d'un époux. D'après certains auteurs, la présomption de communauté doit également être écartée, de plein droit, lorsqu'il s'agit de propres par nature (biens strictement personnels ou droits exclusivement attachés à la personne) [cf. supra n° 3 , tableau 1].

b. Biens qui sont propres en raison des conditions de leur acquisition ou de leur origine.

9En principe, une preuve écrite est nécessaire. Cet écrit peut consister en un inventaire (inventaire dressé par les époux, au moment du mariage, de leurs biens respectifs ; inventaire des biens recueillis par un époux dans une succession...).

A défaut d'inventaire ou autres preuves préconstituées (acte notarié...) le juge peut prendre en considération tous écrits, notamment, les titres de famille, les registres et papiers domestiques ainsi que les documents de banque et les factures des fournisseurs.

10Toutefois, si le juge constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par témoignage ou présomption peut être admise.

L'impossibilité de se procurer un écrit peut résulter, par exemple, pour la femme du fait que son mari s'était substitué à elle pour la gestion de ses propres ou de ses biens réservés : elle est susceptible, aussi, de provenir de circonstances fortuites qui ont entraîné la destruction des documents que l'époux s'était ménagés.

11Cette impossibilité peut être invoquée, non seulement par les époux dans leurs rapports entre eux ou avec les tiers, mais aussi par ces derniers lorsque la charge de la preuve leur incombe.

C'est le cas, par exemple, du créancier dont la créance est antérieure au mariage de son débiteur qui, en vertu des articles 1410 et 1411 du Code civil, n'a la faculté de poursuivre le paiement de sa créance que sur les propres de celui-ci. Il est évident que le créancier n'a généralement pas la possibilité d'apporter une preuve écrite du caractère propre des biens mobiliers qu'il se propose de saisir.

En conséquence, il convient d'estimer que le créancier auquel incombe la charge de la preuve est recevable d'office à établir l'origine des biens de son débiteur par tous moyens et, notamment, par témoignage ou présomption. D'ailleurs les créanciers au mariage bénéficient d'une présomption inverse de propres à l'égard des biens de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur ne peut plus être identifié (Code civ., art. 1411, 2 e al.).

Nota. - En vertu de l'article 13, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1965, le nouvel article 1402 du Code civil est applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver sont postérieurs au 1 er février 1966.

Lorsque, pour les époux mariés avant l'entrée en vigueur de cette loi, la preuve doit être faite d'un acte ou d'un fait antérieur au 1 er février 1966 ce sont les règles prévues par l'ancien article 1499 du Code civil qui doivent être observées.

En particulier à l'égard des tiers, la présomption de communauté ne peut être combattue par les deux époux, d'après cet article, que selon les modes de preuve du droit commun (Code civ., art. 1315 et suiv.).

12 Cas particulier du règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'un des époux.

Aux termes de l'article 55 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, « La consistance des biens personnels du conjoint non déclaré en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, est établie par celui-ci conformément aux règles du Code civil ».

Lorsque c'est le mari qui fait l'objet de la procédure collective, la présomption de communauté édictée par l'article 1402 premier alinéa du Code civil joue en faveur de ses créanciers puisque les biens communs font partie de leur gage et qu'il appartient à la femme, si elle entend revendiquer ses propres, de rapporter la preuve de son droit de propriété conformément aux règles exposées ci-dessus n os7 et suivants.

Dans l'hypothèse inverse où c'est la femme qui est mise en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, si la présomption de communauté continuait à jouer, celle-ci s'avérerait préjudiciable aux créanciers admis dans la procédure collective puisque le syndic aurait la charge de prouver le caractère propre ou réservé des biens qu'il entend appréhender. Mais l'article 55 impose indistinctement au conjoint du débiteur la charge de la preuve. Il semble donc, que dans ce cas, le mari ne peut pas se prévaloir de la présomption de communauté.

C. Administration de la Communauté et des biens propres

(Code civ., art. 1421 et suiv.)

1. Administration des biens communs ordinaires.

13 a. Principe.

En principe et sous réserve des exceptions indiquées ci-après le mari administre seul les biens communs ordinaires et peut en disposer.

b. Exceptions.

141° Actes à titre gratuit portant sur des biens communs.

Donations entre vifs : le consentement de la femme est exigé (Code civ., art. 1422).

Legs : le mari ne peut disposer que de sa part de communauté (Code civ., art. 1423).

152° Actes à titre onéreux portant sur des biens communs.

Le consentement de la femme est exigé pour les opérations suivantes (Code civ., art. 1424) :

- aliénation et constitution de droits réels (hypothèque, etc...) portant sur des immeubles ;

- aliénation et nantissement de fonds de commerce ;

- aliénation d'exploitation agricole ou artisanale ou d'éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale ;

- aliénation de droits sociaux non négociables (droits dans une société civile ou dans une société commerciale de personnes) ;

- aliénation de meubles corporels dont la cession est soumise à publicité (navires, bâteaux de rivières et aéronefs) ;

- perception des capitaux provenant des opérations énumérées ci-dessus ;

- contrat de bail portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal quelle que soit la durée du bail.

2. Administration des biens réservés (Code civ., art. 1425).

16La femme a, pour administrer les biens réservés, c'est-à-dire les biens qu'elle acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée (supra « généralités » n° 21), les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. La femme est donc tenue d'obtenir le consentement du mari pour les actes concernant les biens réservés dans tous les cas où, pour un acte semblable touchant aux biens communs ordinaires, le mari doit obtenir le consentement de la femme (cf. supra C 2111-14 et 15).

Si l'un des époux outrepasse ses droits sur les biens communs ou les biens réservés l'autre peut demander l'annulation de l'acte pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte (Code civ., art. 1427).

3. Administration des biens propres.

17Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement (Code civ., art. 1428).

4. Transfert de pouvoirs ordonné judiciairement.

18 a. Transfert de la gestion des biens communs ordinaires ou des biens réservés.

Indépendamment des règles de transfert de pouvoir applicables sous tous les régimes matrimoniaux (supra C 211-10 et 11), l'article 1426 du Code civil permet, par la voie judiciaire, la substitution de l'un des époux à son conjoint dans la gestion des biens communs ordinaires ou des biens réservés, non seulement lorsque ce dernier est, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, mais encore lorsque sa gestion atteste l'inaptitude ou la fraude. L'époux ainsi habilité en justice a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus celui qu'il remplace. Mais il ne peut passer qu'avec l'autorisation de justice, les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution (supra C 2111-14-15 et 16).

19Les créanciers ne sont pas recevables à former une demande de transfert de pouvoirs. Toutefois, ils sont en droit de se faire communiquer la demande et les pièces justificatives et d'intervenir à l'instance ou de faire tierce opposition au jugement dans les mêmes conditions qu'en matière de séparation des biens (Code civ., art. 1426 et 1447 ; Code Proc. civ., art. 870-I, 12 C 2244 n os 14 et suiv.).